소비자 물가상승률·체감물가 다른 이유는

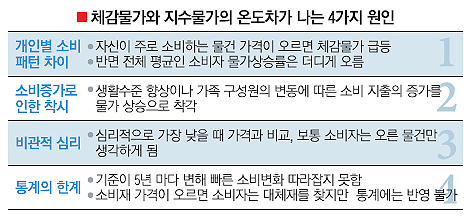

결혼 이후 하루도 빠짐없이 가계부를 쓰는 주부 나알뜰(45)씨는 최근 신문기사를 보고 부아가 치밀었다. 기사는 소비자 물가상승률이 6개월째 2%대로 정부가 물가관리를 잘하고 있다는 내용이었다. 남편과 두 아이 용돈을 뺏다시피 하며 아등바등 살아도 올 들어 생활비가 5% 이상 증가했는데 자꾸 물가가 안정됐다고만 하니 주부 입장에서 화가 났다. 문제는 물가지수가 발표될 때마다 나씨같이 괴리감을 느끼는 사람들이 적지 않다는 점이다. 그럼 물가지수와 체감지수의 차이는 왜 생기는 걸까.

둘째는 소비증가로 인한 착시다. 소득이 늘어나는 등의 긍정적인 이유로 소비가 늘었는데 정작 개인들은 물가가 올랐다고 착각할 수 있다는 말이다. 나알뜰씨의 남편이 보너스를 받아 처음으로 경차를 구입했다고 치자. 당연히 자동차 보험료나 기름값 등 유지비(소비)가 들 수밖에 없다. 하지만 엄밀히 따지면 이는 개인의 소비가 늘어난 것이지 물가가 오른 것은 아니다. 또 아이들이 크면 새옷도 필요하고 먹는 양도 늘어나 간식이나 음식재료를 더 사야 하는데 이에 따른 부담 역시 물가 탓으로 돌릴 수 있다는 점이다.

셋째는 심리적인 원인이다. 노름판에서 돈을 땄다는 사람보다 잃었다는 사람이 더 많다는 것과 비슷한데 경제심리학자들은 “보통 사람들은 적게 오른 상품보다 많이 오른 상품을 중심으로 물가를 생각하는 경향이 있다.”고 지적한다. 마지막으로는 물가 통계가 지닌 한계다. 현재 물가지수는 5년마다 한 번씩 통계청이 물가 조사 대상 품목을 정하고 품목별 가중치도 매긴다. 하지만 요즘 같은 시기, 빠르게 변하는 소비자들의 소비성향을 조사기준이 따라가지 못해 통계를 왜곡시킬 수 있다는 점이다.

한편 일부에선 물가로 인한 서민들의 고충을 이해하기 위해선 소득별로 좀더 세분화된 기준을 만들 필요가 있다는 지적도 제기한다. 다소 극단적인 예이지만 서민들의 음식인 라면 값이 오르는 대신 부유층이 타는 대형자동차 가격이 크게 내렸다고 해서 소비자 물가가 오르지 않았다는 결과가 나오지 않도록 하기 위해서다.

유영규기자 whoami@seoul.co.kr

2010-08-04 15면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지