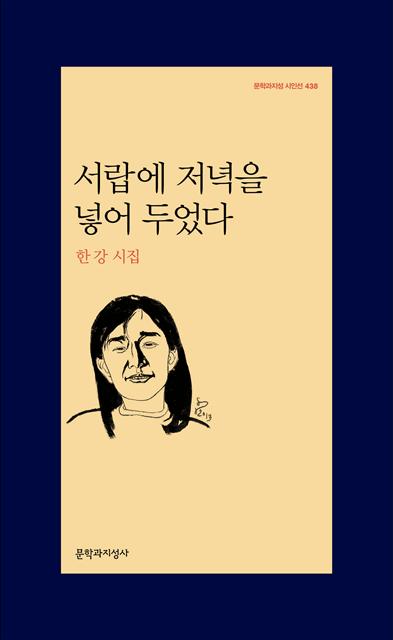

소설가 한강 첫 시집 ‘서랍에 저녁을 넣어 두었다’ 발간

등단 20년간 줄곧 소설가로 살아 온 한강(43)이 첫 시집을 냈다. 8권의 소설을 내는 동안 틈틈이 쓰고 발표한 60편의 시로 엮은 ‘서랍에 저녁을 넣어 두었다’(문학과지성사)다. 1993년 계간 ‘문학과사회’에 시를 내면서 문단에 첫발을 내디딘 이력과 감각적이고 시적인 문장으로 쌓아 올린 그의 소설들을 굽어보면, 그의 본령은 어쩌면 시에 더 가까울지도 모르겠다.

소설가 한강

‘어느/늦은 저녁 나는/흰 공기에 담긴 밥에서/김이 피어 올라오는 것을 보고 있었다/그때 알았다/무엇인가 영원히 지나가버렸다고/지금도 영원히/지나가버리고 있다고/밥을 먹어야지/나는 밥을 먹었다’(어느 늦은 저녁 나는).

최후의 순간까지 언어와 동거해야 하는 운명과 고통을 수반해야 삶이 이어진다는 실감은 화자를 체념에 잠기게 하는 듯하다. ‘나에게 혀와 입술이 있다/그걸 견디기 어려울 때가 있다(해부극장 2)’거나 ‘사는 일이 거대한 장례식일 뿐이라면/우리에게 남은 것은 무엇인지 알고 싶었다’(회상)는 고백이 그러하다.

하지만 화자는 육체의 고통을 기꺼이 수락하고 감내하는 것으로 영혼의 구원을 얻고자 하는 적극적인 삶의 의지를 회복하고야 만다.

‘내가 가장 처절하게 인생과 육박전을 벌이고 있다고 생각했을 때, 내가 헐떡이며 클린치한 것은 허깨비였다, 허깨비도 구슬땀을 흘렸다 내 눈두덩에, 뱃가죽에 푸른 멍을 들였다/그러나 이제 처음 인생의 한 소맷자락과 잠시 악수했을 때, 그 악력만으로 내 손뼈는 바스라졌다’(그때).

피 흘리는 시간들을 넘어 생의 절실한 얼굴과 마주한 시인은 이윽고 운명과 화해를 한다.

‘어느 날 운명이 찾아와/나에게 말을 붙이고/내가 네 운명이란다, 그동안/내가 마음에 들었니, 라고 묻는다면/나는 조용히 그를 끌어안고/오래 있을 거야/눈물을 흘리게 될지, 마음이/한없이 고요해져 이제는/아무것도 더 필요하지 않다고 느끼게 될지는/잘 모르겠어’(서시).

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

2013-11-27 21면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지