피부색 따른 이중적 태도 꼬집어… ‘우리’ 굴레에 갇힌 우월주의 민낯

서울신문 DB

경기 안산시 단원구 원곡본동 다문화거리를 한 외국인이 지나고 있다. 한국은 오래전부터 다문화 사회였지만 많은 한국인들은 스스로 다문화인임을 모르거나 잊고 지내는 경우가 많으며, 그로 인해 차별과 비하의 언어가 난무한다.

서울신문 DB

서울신문 DB

#1. 서울 광화문 네거리에서 백인과 흑인이 각각 길을 잃는다. 갈 길을 알려 달라는 부탁을 받은 한국인들의 입장이 극명하게 갈린다. 백인에게는 친절하게 응답하거나 손수 길을 인도하지만 흑인에게는 데면데면 응수하거나 그냥 지나치기 일쑤다.

#2. 어릴 적부터 발레를 익힌 베트남 여학생이 한국 대학교에 유학을 온다. 그는 몸이 굳는 걸 막기 위해 틈틈이 발레 강습소를 찾아 몸을 풀면서 한국인 강사에게 지도를 부탁한다. 강사가 신기한 듯 쳐다보며 이렇게 말한다. “베트남에서도 발레를 가르치나요?”

베트남 유학생의 발레는 어떤가. 따져보면 19세기 중반부터 약 100년간 프랑스의 지배를 받았던 베트남에는 한국보다 훨씬 앞서 발레가 유입됐다. 그런데 ‘베트남 사람들도 발레를 배우냐’는 질문을 받는 베트남 사람은 어떤 생각을 하게 될까.

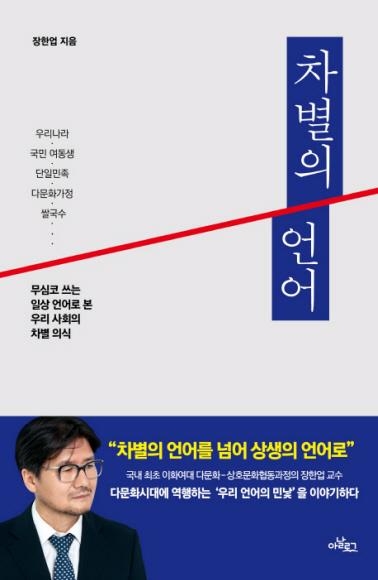

한국인들은 ‘다문화 사회’를 애써 강조하지만 현실의 태도는 영 딴판이다. 다름과 차이를 인정하고 더불어 살자는 공동체 의식보다는 나와 남을 가르는 차별의 몸짓이며 말이 앞선다. 다문화사회에 천착해 온 장한업 이화여대 교수는 한국의 뿌리 깊은 단일민족주의와 집단주의를 ‘차별의 언어’를 통해 꼬집는다.

그 차별과 비하의 언어는 중국인과 일본인, 서양인을 낮춰 부르는 ‘떼놈’, ‘왜놈’, ‘양놈’의 이른바 ‘놈놈놈’ 이론에서 명확하게 드러난다. 떼놈은 ‘때가 많아서’, ‘떼를 잘 써서’쯤의 중국인에 대한 속칭이다. 하지만 그 어원인 ‘되놈’의 ‘되’는 북쪽을 가리키는 고유 한국어다. ‘왜놈’도 왜소한 일본인쯤으로 알고 입에 올리지만 본래 ‘왜놈’의 ‘왜’는 난장이 왜(矮)가 아닌 왜나라 왜(倭)다.

다문화 사회 한국에서 만연한 ‘놈놈놈’류의 편견과 비하를 저자는 ‘다문화맹’이라고 부른다. 그 ‘다문화맹’의 흔적은 이탈리아 스파게티와 베트남 쌀국수에서 쉽게 찾아진다. 베트남 쌀국수라 한다면 스파게티도 이탈리아의 밀국수로 불러야 하지 않을까.

그렇다면 이 땅에 그토록 많은 차별의 언어가 횡행하는 이유는 뭘까. 그 원인은 역시 단일민족주의처럼 민족과 자기를 우선시하는 중심주의와 집단주의다. 실제로 한국인들 사이에서는 다른 나라와 달리 ‘우리’와 ‘국민’이라는 수식어가 넘쳐난다. 외국에서는 내 남편, 내 아들이라 부르지만 한국인들은 늘상 우리 남편, 우리 아들이라는 말을 즐겨 쓴다.

‘우리’의 어원은 울타리다. 울타리는 안에 있는 사람에게는 보호막이 되지만 그 밖의 사람에게는 차단막이 될 수 있다. 노르웨이 오슬로대학교 한국학과 교수인 박노자는 한국인의 우리주의와 집단주의를 이렇게 꼬집은 적이 있다. “한국인은 ‘우리 것’은 본래 좋고 우월한 것이며 우리 속에 사는 ‘나’는 별로 잘난 게 없어도 우리에 속한다는 이유 하나만으로 상당히 잘난 것처럼 여긴다.”

독일 철학자 하이데거는 ‘언어는 존재의 집’이라는 유명한 말을 남겼다. 인간은 언어를 통해 사고하고 존재하는 만큼 언어를 잘못 쓰면 잘못된 사고를 할 수 있다는 일갈이다. “20세기 말부터 이민자가 대거 들어오면서 다문화 현상이 가속화하고 있다”며 저자는 이렇게 당부하고 있다. “인식을 전환하는 첫걸음은 자신과 자기 문화에 대한 통렬한 비판과 성찰입니다.”

김성호 선임기자 kimus@seoul.co.kr

2018-09-28 37면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지