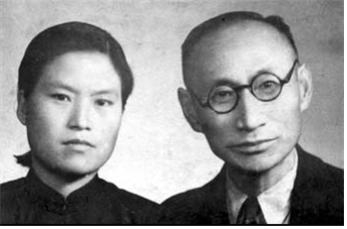

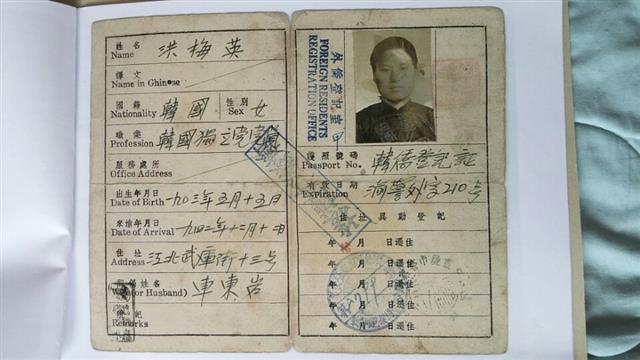

<4>임정 비서장 차이석 부인 홍매영

“2010년 2월에 어머니(홍매영 여사)의 독립유공자 서훈을 신청했는데 8년이나 기다렸습니다. 그간 정권이 바뀌고 여성 독립운동가도 인정받는 세상이 왔네요. 평생의 큰 소원을 이뤘습니다.”

보훈처 제공

차이석(오른쪽) 선생과 홍매영(왼쪽) 의사의 결혼 사진. 둘은 32세 차이가 났다.

보훈처 제공

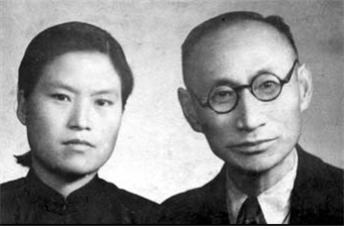

보훈처 제공

차영조씨 제공

홍매영 여사의 신분증. 1943년 중국 충칭 정부에서 발행한 것으로, 직업이 ‘한국독립당 당원’으로 돼 있다.

차영조씨 제공

차영조씨 제공

그는 “당시 김구 선생이 ‘독립운동을 하는 남편을 뒷바라지하는 것도 또 다른 독립운동’이라고 했었다고 어릴 때 어머니께 들었다”고 덧붙였다.

차영조씨 제공

차이석 선생이 작고한 뒤 찍은 홍매영 여사의 가족사진(1948년 추정).

차영조씨 제공

차영조씨 제공

차씨는 “마약 단속하듯 단속반이 발로 차고 지나가기 일쑤였고 중부경찰서에서 조사를 받기도 했다”며 “오히려 취업 때 불이익을 받을까 광복군 경력을 말하지 않는 사람도 있었던 시절”이라고 회상했다.

가족은 1950년 6·25가 발발하자 충남 부여로 피난을 갔다. 차씨는 “형편이 힘드니 형과 누나는 고아원으로 갔고 김구 선생이 서거했다는 소식을 듣고 어머니는 나를 차(車)씨가 아닌 신(申)씨로 초등학교에 입학시켰다”며 “6학년 때 어머니는 중풍으로 쓰러졌고 학교를 관두고 아이스크림 행상이나 술집 심부름을 하며 돈을 벌었다”고 말했다. 홍 여사는 1979년 운명했고 부여의 작은 교회 공동묘지에 묻혔다. 차씨는 “독립유공자가 됐으니 현충원으로 모시는 게 남은 일”이라며 “독립운동에 나섰던 남편을 돕고 남편 없이 자식을 키우고, 남모르게 독립투사를 위해 밥을 하고 옷을 기워 준 여성도 합당한 예우를 받기를 바란다”고 말했다.

이경주 기자 kdlrudwn@seoul.co.kr

독립운동가의 명패

2018-11-20 9면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지